« La science avance non en cherchant la certitude, mais en restant ouverte à la complexité. La régulation autonome n’est pas un mécanisme : c’est une danse entre sécurité et adaptation, entre moi et le monde. »

Stephen W. Porges

Voici une synthèse en français de l’article de Stephen W. Porges (2025), “Polyvagal Theory: A Journey from Physiological Observation to Neural Innervation and Clinical Insight”, publié dans Frontiers in Behavioral Neuroscience

1. Introduction – Une théorie née d’un pont entre la physiologie et la psychologie

Stephen Porges retrace dans cet article la genèse, les évolutions et les implications cliniques de sa Théorie PolyVagale (TPV), apparue en 1995. Son ambition initiale : relier les observations physiologiques du Système Nerveux Autonome (SNA) aux comportements et émotions humaines. Il s’agissait d’un effort pour dépasser les cloisonnements disciplinaires entre neurosciences, psychologie, médecine et biologie évolutionnaire.

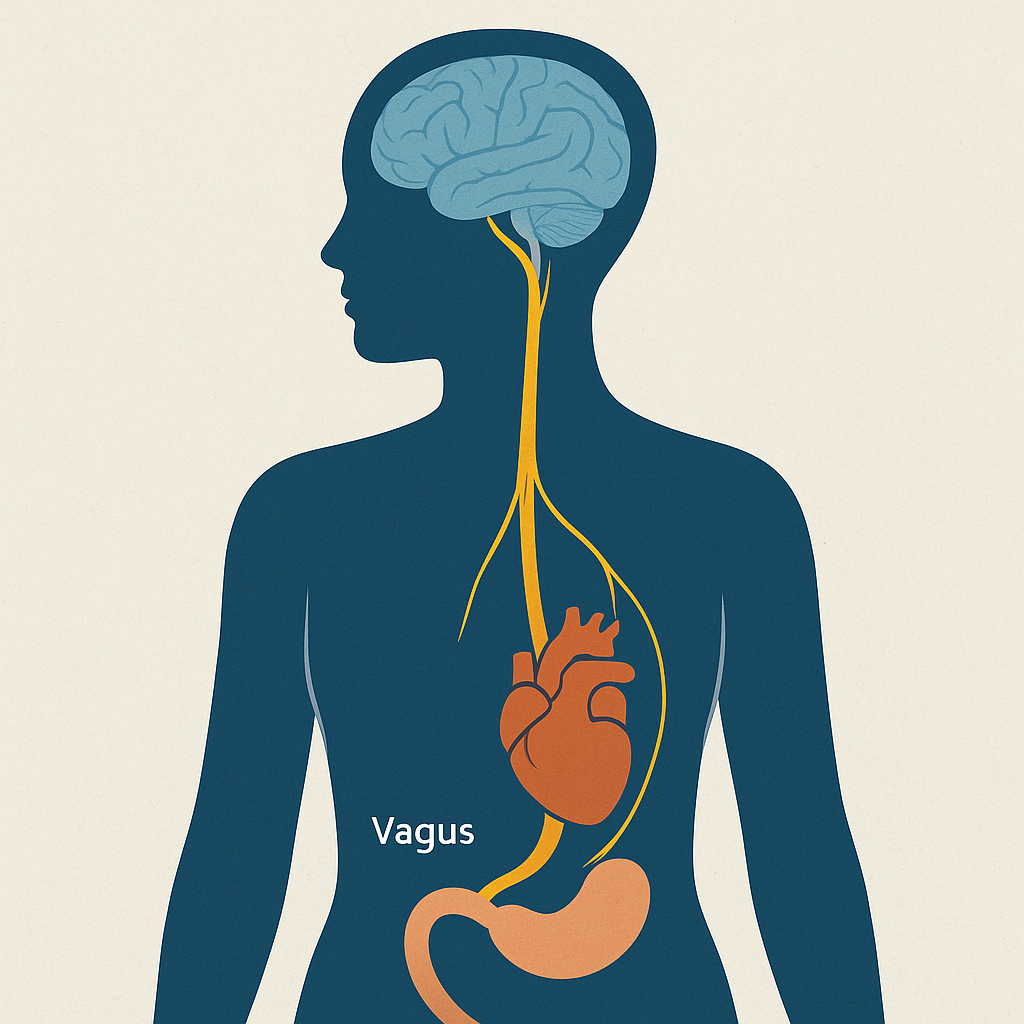

La TPV repose sur un principe fondamental : le nerf vague n’est pas une entité unique et homogène, mais un système à hiérarchie évolutive composé de plusieurs circuits qui façonnent notre capacité à réguler nos états internes et à interagir avec autrui. Ces circuits — ventral vagal, sympathique et dorsal vagal — se sont organisés selon une logique phylogénétique, des plus anciens (réponses de survie primitive) aux plus récents (régulation sociale et émotionnelle).

Porges rappelle que la TPV n’est pas un modèle figé, mais un cadre intégratif et évolutif, conçu pour accueillir les découvertes issues de la neuroanatomie, de la génétique ou de la clinique. Il revendique la méthode scientifique dite de Strong Inference : tester plusieurs hypothèses concurrentes, réviser, raffiner — un processus de maturation scientifique en dialogue constant avec les critiques.

2. Les origines de la TPV : du hasard expérimental à la révolution conceptuelle

La théorie est née d’une observation fortuite pendant les recherches de Porges dans les années 1960 : la variabilité du rythme cardiaque (VRC) diminuait pendant une tâche de concentration, puis augmentait à nouveau au repos. Cette oscillation rythmique, plus tard identifiée comme l’arythmie sinusale respiratoire (ASR), l’amena à soupçonner un lien entre attention, régulation vagale et flexibilité physiologique.

À l’époque, la recherche en psychophysiologie reposait sur le paradigme du stimulus-réponse et minimisait les différences individuelles. La variabilité cardiaque était considérée comme du “bruit statistique”. Porges a renversé cette idée : la variabilité est un signal, reflet de la capacité adaptative du système nerveux.

Son intuition a conduit à une relecture complète de la relation entre cerveau, cœur et comportement. Loin d’un simple parallélisme psychophysiologique, il a proposé une approche hiérarchique : les structures les plus anciennes du tronc cérébral soutiennent la survie ; les plus récentes permettent la communication, la socialité et la régulation fine des émotions.

3. Du parallélisme au modèle hiérarchique

Les modèles classiques supposaient un lien direct et linéaire entre états psychologiques et réponses physiologiques. Cette perspective “paralléliste” ignorait la complexité hiérarchique du système nerveux, où les circuits inférieurs (tronc cérébral, nerf vague) conditionnent le fonctionnement des structures supérieures (cortex, cognition, langage).

La TPV rompt avec cette vision en affirmant que l’autorégulation physiologique précède et conditionne les capacités cognitives et relationnelles. En d’autres termes, sans sécurité neurobiologique, il n’y a ni apprentissage ni relation sociale harmonieuse.

Cette hiérarchie, inspirée de l’évolution, s’exprime en trois systèmes :

- Complexe vagal ventral (CVV) : spécifique aux mammifères, issu du nucleus ambiguus, composé de fibres myélinisées. Il permet la régulation sociale, la communication, la confiance et la détente.

- Système sympathique : responsable de la mobilisation face aux défis et dangers.

- Complexe vagal dorsal (CVD) : plus ancien, issu du nucleus dorsalis motorii, non myélinisé. Il gère la conservation d’énergie, la digestion, et dans les cas extrêmes, l’immobilisation défensive (fuite, figement, dissociation).

Ainsi, la régulation autonome suit une logique phylogénétique : les circuits les plus récents inhibent les plus anciens, permettant des réponses adaptées au contexte. Sous menace, le système “descend” la hiérarchie : de la socialité au combat/fuite, puis à l’effondrement.

4. Le rôle fondateur de la variabilité du rythme cardiaque (VRC) et de la ASR

La VRC et la ASR (rythme cardiaque lié à la respiration) constituent les marqueurs expérimentaux clés qui ont mené à la formulation de la TPV.

Porges montre que la ASR est un indice non invasif du tonus vagal, donc de la capacité de régulation du SNA. Plus la ASR est élevée, plus le système vagal est flexible ; plus elle est basse, plus l’organisme est rigide ou stressé. Cette observation s’est avérée valide de la naissance à la vieillesse : la ASR est un biomarqueur de résilience.

Ses premières études sur les nouveau-nés ont montré que :

- les bébés à haute ASR réagissent mieux aux stimulations et récupèrent plus vite ;

- la ASR prédit la viabilité et la capacité d’adaptation ;

- les prématurés présentent des ASR faibles, qui peuvent être améliorées par le contact et la co-régulation.

Ainsi, la ASR est devenue une fenêtre sur la santé du système nerveux autonome, bien au-delà de la simple mesure cardiaque.

5. Les limites du paradigme de l’arousal et des anciens modèles

Avant la TPV, les modèles d’“arousal” (excitation physiologique) dominaient. Ils supposaient une seule dimension d’activation du système nerveux — du calme au stress intense — avec une performance optimale à niveau moyen (loi de Yerkes-Dodson).

Porges critique cette simplification : l’excitation physiologique n’est pas une ligne droite, mais une architecture hiérarchique de systèmes autonomes interactifs. Les anciens modèles ignoraient :

- la contribution spécifique du nerf vague,

- les interactions entre branches sympathiques et parasympathiques,

- la dynamique bidirectionnelle entre cerveau et viscères,

- le rôle de l’évolution dans l’organisation du SNA.

En intégrant ces éléments, la TPV redéfinit la régulation autonome : ce n’est pas seulement la gestion du “stress”, mais la capacité à passer fluidement entre états selon la perception de sécurité ou de menace.

6. Du signal cardiaque à la carte neuronale : naissance du modèle polyvagal

Les avancées techniques (notamment la méthode Porges–Bohrer) ont permis d’extraire avec précision le signal ASR des données de VRC, révélant son origine dans le noyau ambigu. Cette découverte a transformé l’ASR d’un simple “indice de variabilité” en signature fonctionnelle du nerf vague myélinisé, cœur du système d’engagement social.

Le modèle TPV s’est alors consolidé :

| Système | Origine | Fonction | Comportement associé |

|---|---|---|---|

| Ventral vagal (CVV) | Nucleus ambiguus, myélinisé | Co-régulation, lien social, apaisement | Regard, voix prosodique, empathie |

| Sympathique | Chaîne thoracique | Mobilisation, action, fuite/lutte | Énergie, vigilance |

| Dorsal vagal (CVD) | DMNX, non myélinisé | Conservation ou effondrement | Immobilisation calme ou effondrement, dissociation |

La TPV distingue notamment deux types d’immobilisation :

- Sans peur : relaxation profonde (sommeil, allaitement, intimité).

- Avec peur : collapsus, dissociation, sidération.

Cette distinction est capitale pour la clinique des traumas : toutes les immobilisations ne sont pas pathologiques ; certaines relèvent de la sécurité, d’autres de la survie.

7. Les bases neurales du rythme : l’oscillateur cardio-pulmonaire

Les travaux de Richter et Spyer (1990) ont montré qu’un oscillateur cardio-pulmonaire commun au tronc cérébral synchronise la respiration, la phonation et le rythme cardiaque. Cette synchronisation explique pourquoi la respiration lente et prolongée (notamment à l’expiration) augmente la RSA et favorise la régulation vagale.

Autrement dit, l’ASR n’est pas un effet mécanique de la respiration, mais un signal neuronal central — preuve que respiration, cœur et communication vocale partagent un même réseau d’origine vagale. Ce constat éclaire les effets des pratiques respiratoires, de la méditation ou du chant sur la régulation émotionnelle.

8. De la naissance au vieillissement : la trajectoire du système vagal

Porges détaille l’évolution de la régulation vagale à travers la vie :

- Chez le nouveau-né : l’ASR sert d’indicateur de maturité neurologique. Une ASR élevée prédit de meilleures capacités d’adaptation et de co-régulation.

- À l’âge adulte : l’ASR reflète la flexibilité émotionnelle et sociale.

- Avec l’âge : ASR et variabilité cardiaque diminuent, signe d’un déclin de la plasticité autonome et du contrôle baroréflexe (régulation de la tension artérielle).

Ainsi, la perte de variabilité autonome devient un marqueur biologique du vieillissement, du stress chronique et des troubles psychiques (anxiété, dépression, burnout).

9. Neurosception : détecter la sécurité sans conscience

L’une des contributions les plus influentes de la TPV est le concept de neurosception : le processus inconscient par lequel le système nerveux évalue en permanence l’environnement comme sûr, dangereux ou menaçant pour la vie.

Cette évaluation ne passe pas par le cortex rationnel, mais par des circuits sous-corticaux (tronc cérébral, amygdale, insula). La neurosception module directement la hiérarchie autonome :

- sécurité → activation du système ventral vagal → ouverture, communication ;

- danger → activation sympathique → mobilisation ;

- menace extrême → domination du dorsal vagal → figement, dissociation.

Ainsi, le comportement social découle d’abord d’une lecture neurophysiologique du monde, non d’un choix conscient. Les interventions thérapeutiques doivent donc restaurer les conditions de sécurité neurobiologique avant toute approche cognitive.

10. Implications cliniques et thérapeutiques

10.1 Un cadre explicatif pour le trauma et la santé mentale

Porges montre comment la TPV éclaire les troubles post-traumatiques, anxieux, dépressifs ou psychosomatiques. Ces pathologies correspondent à des pièges autonomes : le système reste bloqué dans un mode de défense, incapable de remonter vers la sécurité.

Les symptômes — hypervigilance, isolement, épuisement, somatisation — traduisent des tentatives de survie physiologiques, pas des “dysfonctionnements psychologiques”. Le traitement consiste à restaurer la flexibilité vagale et la capacité à naviguer entre états selon le contexte.

10.2 Applications thérapeutiques

Porges souligne les bénéfices d’interventions basées sur la co-régulation et la stimulation vagale :

- thérapies corporelles, respiration consciente, mouvements lents ;

- musique et prosodie vocale ;

- stimulation auriculaire du nerf vague ;

- relation thérapeutique sécurisante ;

- interventions de groupe favorisant la connexion sociale.

L’objectif n’est pas de supprimer le stress, mais de rétablir la capacité du système à revenir à la sécurité.

11. Réponses aux critiques et précisions méthodologiques

Porges répond ici à des critiques (notamment celles de Grossman & Taylor, 2007 ; Grossman, 2023) accusant la TPV de surestimer le lien entre ASR et tonus vagal. Selon lui, ces critiques s’appuient sur des malentendus : elles confondent corrélation mécanique et signal neural.

La PVT ne prétend pas que la ASR cause la régulation, mais qu’elle en reflète la dynamique centrale. C’est une mesure indirecte mais robuste du “frein vagal”, capacité du système à inhiber rapidement le cœur en situation de calme. Ce frein, perdu sous stress chronique, explique la difficulté à se relaxer même en sécurité.

Porges plaide pour une rigueur interdisciplinaire : comprendre la théorie exige une lecture intégrée des données neuroanatomiques, physiologiques et comportementales — et non de simples analyses statistiques.

12. Avancées récentes : transcriptomique, oscillateurs et cohérence pondérée

L’article 2025 intègre les progrès récents des neurosciences :

- La transcriptomique révèle des profils d’expression génétique spécifiques aux neurones vagaux myélinisés.

- Les oscillateurs du tronc cérébral (pré-Bötzinger complex, nucleus ambiguus, nucleus tractus solitarius) montrent comment respiration, phonation et rythme cardiaque sont synchronisés.

- Le concept de cohérence pondérée (weighted coherence) permet d’analyser la synchronisation dynamique entre signaux respiratoires et cardiaques, traduisant l’efficacité du couplage vagal.

Ces découvertes renforcent la validité biologique de la TPV : le nerf vague myélinisé agit comme un chef d’orchestre neurophysiologique, harmonisant les fonctions vitales, émotionnelles et sociales.

13. La TPV comme science du lien social

Au-delà des mesures physiologiques, Porges insiste sur la dimension relationnelle de la théorie. Le système vagal ventral soutient la co-régulation sociale : regard, ton de voix, posture, micro-expressions — tous ces signaux de sécurité activent le réseau parasympathique supérieur et favorisent la détente mutuelle.

Dans cette perspective, le lien social est un acte neurophysiologique : parler doucement, respirer lentement, sourire, ce sont des actes de régulation croisée entre deux systèmes nerveux. Les thérapies basées sur la relation (attachement, compassion, pleine conscience interpersonnelle) trouvent ainsi un ancrage biologique.

14. Un changement de paradigme scientifique et clinique

La TPV incarne un tournant dans la compréhension du stress, du trauma et de la santé. Elle unifie :

- la biologie évolutive (comment les systèmes de défense se sont hiérarchisés) ;

- la physiologie (comment les circuits du tronc cérébral orchestrent la vie autonome) ;

- la psychologie (comment les émotions émergent d’états corporels) ;

- la clinique (comment la co-régulation restaure la sécurité).

Porges revendique une vision intégrative, non réductrice, où la science du vivant retrouve sa dimension expérientielle : « Nous ne sommes pas des cerveaux dans des bocaux ; nous sommes des organismes relationnels dont le corps parle avant les mots. »

15. Conclusion – De la science à la sagesse corporelle

Trente ans après son émergence, la Théorie PolyVagale s’est imposée comme un modèle transdisciplinaire reliant neurosciences, psychothérapie, médecine somatique et sciences sociales. Elle a permis de :

- réhabiliter le rôle du corps dans la santé mentale ;

- valoriser la sécurité comme condition première de la cognition et du lien ;

- proposer une grille de lecture dynamique des troubles du stress et du trauma.

L’article 2025 de Stephen Porges illustre une maturité scientifique : la TPV n’est plus une hypothèse mais une méta-théorie du vivant régulé, fondée sur des données empiriques, des modèles computationnels et des applications cliniques concrètes.

En conclusion, Stephen Porges résume l’esprit de son parcours :

« La science avance non en cherchant la certitude, mais en restant ouverte à la complexité. La régulation autonome n’est pas un mécanisme : c’est une danse entre sécurité et adaptation, entre moi et le monde. »

OPEN ACCESS

https://www.frontiersin.org/journals/behavioral-neuroscience/articles/10.3389/fnbeh.2025.1659083/full

EDITED BY

Wenfei Han, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Germany

REVIEWED BY

Matthias Prigge, Humboldt University of Berlin, Germany

Peter S. Staats, National Spine and Pain Centers, United States

RECEIVED 03 July 2025 | ACCEPTED 13 August 2025 | PUBLISHED 16 September 2025

CITATION

Porges SW (2025) Polyvagal theory: a journey from physiological observation to neural

innervation and clinical insight.

Front. Behav. Neurosci. 19:1659083.

doi: 10.3389/fnbeh.2025.1659083

COPYRIGHT

© 2025 Porges. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are

credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with

accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted

which does not comply with these terms.